|

|

高木こずえ/写真家

1985年長野県生まれ。2007年東京工芸大学写真学科卒業。ストレートフォトグラフィからデジタルコラージュまでシリーズ発表毎に変化を遂げ、異なる視覚世界を切り拓く潜在的エネルギーと、多様な表現力が評価されている。2006年キヤノン写真新世紀グランプリ、エプソン・カラーイメージングコンテスト準グランプリ受賞。2009年VOCA展府中市美術館賞受賞。2010年第35回木村伊兵衛写真賞、第15回信毎選賞受賞。国内外にて個展、グループ展多数参加。2011年9月個展『SUZU』をTARO NASU(東京)にて開催。写真集に『MID』、『GROUND』(ともに2009年、赤々舎)、『SUZU』(2011年、信濃毎日新聞社)。

http://cozuetakagi.com/

|

取材協力:アドビ システムズ 株式会社

All images: ⓒ Cozue Takagi Courtesy of TARO NASU

|

Profile & Works

|

|

|

|

|

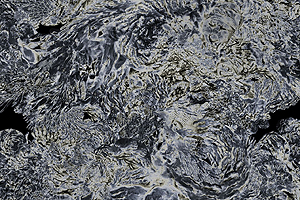

▲初期の作品より「trace the envy」(2005年、gelatin silver print)(クリックで拡大)

|

●作家活動の原点は長野

−−高木さんは高校まで長野で育ち、15歳の頃から写真を撮っていたと聞きますが、そもそも写真を初めたきっかけはなんでしょうか。

高木:高校1年生のときに友達に誘われて写真部に入ったことが、一番初めの写真を始めたきっかけです。

−−長野は自分を形成した土地という意識が結構あるのでしょうか。

高木:ありますね。特に、帰ったときとか長野の感覚を感じます。

−−長野というのは“自然”でしょうか。

高木:自然はやはり大きいです。「GROUND」というコラージュの作品集があるのですが、最終的に行き着いたのが、いろいろなものが生まれて死んで、土に還ってそこからまた生まれてというイメージで、それは結構長野っぽいと思うんです。小さい頃から土を踏んで育ってきたから、そんな感覚が自分の中にあるのかなと思います。

−−もう1つ、同じ頃に家族旅行でオーストラリアに行かれたことも他のインタビューで拝見しました。

高木:そうなんですよ。家族でオーストラリアに行って、ツアーの中にアボリジニの小学校に行くというのがあったんです。そこで子供たちの写真を撮ったときの体験というのが、自分の中では写真の原点みたいなこととして残っています。

−−そのときに、写真が自分に合った表現方法だと思ったのでしょうか。

高木:そうは思いませんでしたね。ただ、初めて外国の自分の知らない場所に行って、すごい楽しい感じではないんですよ。怖いけれど、知りたいけれど、という感じの中で写真を撮ってという、原体験でもあり、もしかしたらトラウマ的なものもあるかもしれないみたいな(笑)。今思うと、やはりあそこだったのかなと思いますね。

−−カメラはコミュニケーションツール的な役割もありましたね。外国の子供たちを記録したかったのですか。

高木:記録ということでもないです。たまたま、写真を始めたばかりで、普通、旅行にカメラは持っていくでしょう(笑)。ただカメラは会話のコミュニケーションとは違うものだなと思いました。

−−友達の誘いで写真部に入って、オーストラリアで子供たちを撮って、写真にどんどん関心を深めていったのですか。

高木:高校の頃は好きで撮っていましたが、教えてくれる人もいないし、部活も年に1回の文化祭くらいだったので、写真にのめり込むという感じではありませんでした。進学校だったので同級生の進路はみんな大学なのですけれど、じゃあ自分は何を勉強しようかなと思ったときに、写真を選ぼうかなと思ったんです。

−−高校生の時に、すでに将来は写真家になりたいと思っていたのですか。

高木:写真家になりたいと言ってはいました。大学は写真学科にいくということを親に言うときに写真家になると言うしかないので(笑)。本当はなんにもなりたくなかったんですよ。なりたいものはないけれど、絶対みんな何かなりたいものを決めて、何かにならなければいけないっていうのがあって、すごく困っていたのです。写真家ってわりと他の職業に比べたら自分の身一つで大丈夫って仕事じゃないですか。写真家っていえば写真家だけれど、何にもならずに済んだ感があるんです(笑)。

|

|

|

▲初期の作品より「insider」(2006年、type C print)(クリックで拡大)

|

●誰にも影響を受けず、野性のままに

−−大学で写真学科に入られて、在学中の2006年にキヤノン「写真新世界グランプリ」とエプソン「Color Imaging Contest」の賞を受賞、すごいですよね。

高木:ラッキーですよね。

−−ラッキーで取れるものではないですから(笑)。在学中に賞を取られて、自分の進むべき道はこれだなと。

高木:このままいけるならいきたいと思いました。

−−例えば川内倫子、蜷川実花など女性のフォトグラファーに影響を受けたりはしましたか。

高木:私、全然知らないんですよね。その頃は中学・高校生だったと思いますけれど、ただ写真が好きで撮っている感じだったので、篠山紀信さんやHIROMIXさんも知りませんでした。

−−いわゆる写真の世界の情報を特に持たずに育ったのですね。

高木:まったく持っていませんでした。大学に入ると、みんないろいろ知ってるので、みんなすごいなと思いました(笑)。

−−では誰かの作風に影響を受けたということはなかったのですか。

高木:あまりないんですよ。なんとなく野生な感じですよね(笑)。

−−野生(笑)。では、音楽や映画などで影響を受けたと感じるものはありますか。

高木:そういったカルチャーには、あまり憧れは持たないほうでしたね。

−−カメラマンの皆さんは、影響を受けたアーティストがいらっしゃる方が多いのですけれども、逆にいないと自分の表現のモチベーションにどうつながるのか、不思議ですね。

高木:いたほうが楽ですよね。この人ですって言えばいいだけだから。

−−なにか1つ基準というか目標があって、それに対して自分はこうあろうみたいな考え方ってあると思うのですけれど、高木さんの場合、最初から自分1人で進んでいるわけですね。やはり「長野」、なんですかね。

高木:そうですね。

−−それと、ブログの日記を拝見すると、たくさんの小さな絵で構成されているページが多いようですが、なぜ絵ではなく写真の道に進んだのでしょうか。

高木:絵は小さい頃は描いていましたけれど、中学・高校の頃は全然で、20歳をすぎてから「selfcounseling」という、コラージュの上にドローイングを乗せている作品を作ったときに、絵は自分の中で昔から馴染んでいる表現だったなと気付いて、その辺から絵が復活しました。

−−高木さんの写真にはいろいろ作風がありますが、共通するのは絵画的なアプローチのような気もします。

高木:そうかもしれないですね。でも、絵は、自分の中にあるものを出していく感覚ですけれど、写真は外にあるものを入れて、それを還元する感じがあります。

−−写真でも絵でも、表現するときはまず頭の中にイメージありきですか。

高木:頭の中にイメージはないですね。こういうものが撮りたいと思って撮るよりは、自分が、カメラが、勝手に撮ってくれるので、それで自分が撮ったものを見て、そこから考えます。

−−でも、シャッターを押す瞬間は、何かを感じたからシャッターを押すわけですよね。

高木:そうですね。シャッター押すときは感覚がすごくありますが、まだ意識前の感じです。

−−まずテーマやコンセプトは考えずに感じたままを撮る。ある意味、素材というか、そこが表現のスタートになるのでしょうか。

高木:そうですね。出発点ではあります。

−−最後の完成形という意識では撮っていないということですね。

高木:でも、撮影のときはやはりそれがすべてだと思っているのですけれど。

−−イメージはないとおっしゃいますが、大きくは「長野」を撮っているのでしょうか。

高木:どこに向かっても長野が出てきちゃう感じがすごくありますね。東京で何年か撮っていたけれど、やっぱり長野の方が撮れたりします。

|

|

|

|

|

▲初期の作品より「self counseling」(2006年、inkjet print)(クリックで拡大)

|

|

▲初期の作品より「laboratory:」(2007年、inkjet print)(クリックで拡大)

|

|

▲初期の作品より「screams」(2007年、type C print)(クリックで拡大)

|

●ディープでダークな世界観

−−写真家になってからの経緯をざっと振り返っていただけますか。

高木:大学卒業の年にキヤノンとエプソンの賞をいただいて、その翌年の2007年にキヤノンで個展、エプソンでも展示というタイミングで、STUDIO VOICEという雑誌に作品が載ったんです。それを見てTARO NASUさんから連絡をいただいて、卒業後1年目くらいからマネージメントをお願いしています。

−−賞を取ったことによって周りが動き始めた感じですね。

高木:そうですね。賞をいただいて、展示をして、雑誌に載って、そこから画廊に入ってみたいな、ギリギリつながってきた感じですね(笑)。

−−高木さんは作家活動メインですけれど、例えば広告や雑誌の表紙など、そういった商業写真は撮らないのですか。

高木:やってないですね。

−−興味もない?

高木:興味もあまりないし、そもそも依頼が来ないですし(笑)。

−−作品を使わせてほしいと言う話はあるのではないですか。

高木:それはありますね。たとえば、小説の表紙とか。そういうのは受けています。

−−実際に商業写真として人間や風景を撮る依頼が来たらどうされますか。

高木:内容によるでしょうね。例えばカメラメーカーさんからの、新しいカメラで好きに何か撮ってくださいという依頼は受けています。写真はメーカーのWebサイトに載ったり、ムック本に載ったりしています。

−−木村伊兵衛賞を取られたのは2010年ですが、その対象は作品集の「MID」と「GROUND」でした。「MID」を拝見させていただいて、夢の中の記憶の断片みたいな印象があって、「MID」には生と死の”間”というコンセプトがあるとお聞きしましたけれども、むしろ悪夢っぽい記憶の断片的な映像に感じました。

高木:自分が見た夢を写真にしたのが1枚入っていますね。生と死の”間”って、生まれると死ぬの間ですから”生きている”ということなんですね。

−−「MID」の被写体はさまざまですね。動物もあれば、人間もあるし、風景みたいのもある。1枚1枚強い写真ですが、写真集として連続して見ていくと、なんだかよく分からないというのが正直ありました。

高木:「MID」は全部同じ感覚なんです。だからストーリーもない。写真集見ても分からないですよね。

−−生まれてから死ぬまでには、それこそなんでもあって、そこから「MID」の世界観を選ばれたのは高木さんならではの表現だと思いました。

高木:「MID」は15〜24歳までの9年間の写真のすべてから感覚で選んだ写真の集まりなんです。本当に感覚だけで、じゃあその感覚って何かと考えると、自分の生きている感覚としか言えない、あまり言葉にできないですけれど。

−−その生きている感覚って、心地良いとか気持ち悪いとかいろいろあると思うのですけれども、どういう感覚なのですか。ポジティブというよりはネガティブ?

高木:ポジティブ、かといってネガティブでもないと思います。

−−「MID」はディープでダークな作品に思えて、10代〜20代前半の女性の作品という感じがしなかったのですが、逆に言えば若い女性の感性ってすごいなと思いました。

高木:やっぱり、自分の一番中心というか。表現をどんどん抜いていって、一番中にあったものという感じがします。

| page 02|

|