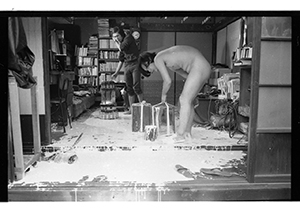

●日常空間で行った「フロアイベント」

私は美術家の彦坂尚嘉です。1970年にアーティストとして写真作品でデビューしました。最初の作品は「フロアイベント」というもので、自宅の畳の上に18リットル缶4つ分の液体ゴムを流し、その様子を写真に収めました。派手なパフォーマンスではなく、抑えた動作がポイントで、全裸で行いました。いわゆる展覧会ではなく、自宅という日常空間で行ったのが特徴です。

「フロアイベント」(1970年/自宅)。(クリックで拡大) |

|

|

撮影は庭から、先輩の音楽家・刀根康尚氏が行い、これはシャッターマンとしてだけお願いしました。

現像から焼き付けまで自分でやりました。この写真作品は、現在では香港のM+や東京都現代美術館、そして国立国際美術館、さらに村上隆のコレクションにも収蔵されています。z

この作品の背景には、現代音楽家ジョン・ケージの影響があります。彼はピアノに異物を挟んで本来の音を壊す「プリペアド・ピアノ」を使い、楽譜や音楽の常識を破壊しました。やがてケージは言葉だけで演奏を指示するようになり、私はその発想を美術に応用。言葉によるインストラクションを作品化し、それを実行・撮影して写真作品としました。

楽譜を解体して、言語を使って制作するというのは、現在の生成AIアートを制作するのと同じ構造を持っています。

●源流はチューリングテスト

人工知能の始まりは1950年、アラン・チューリングの「チューリングテスト」です。人間が会話して機械と見分けがつかなければ、その機械は「考える」とされるというものでした。これは常識を壊すような発想であり、ある意味で笑い話のジョークです。

チューリングは数学への強い信念を持ち、「人間の30%を騙せればAIは知的」と予測しました。これは「AIが真実を語る」のではなく「人間を欺く技術」としての視点です。チューリングのこの考えは、今日のAIの土台となっています。

実際、AIは人間の判断を騙すことが目的になっています。人とコンピュータの会話で区別できなければ、そのコンピュータは「考える」とみなされます。これは、人間と機械の区別を超えた考え方です。チューリングは、会話で人間と機械を見分けられなかったら、機械は合格としました。

チューリングは41歳で亡くなりましたが、逮捕や自殺といった波乱の人生を送りました。彼は、機械が「考える」ことを信じ、未来には大量の記憶容量があれば、機械は人間と区別できなくなると予測しました。

彼は「人工知能(AI)の父」と呼ばれますが、私の分析では、彼は知能の低下した人物で、そのシステムも低知能のものです。2045年問題は、AIが人間の知能を超え、予測できない進化をするという考えですが、私はそれをおとぎ話だと考えています。

●写真による作品からAIへ

私はAI作品を作る前に、風変わりな写真作品を多く制作してきました。以下に主な作品を紹介します。

1970年:「フロアイベント」の写真

1972年:「垂直の海」青焼き写真(京都書院ホール)

1998年:「無知のベール」パフォーマンス写真(東京画廊)

1999年:「湾岸戦争時のコリン・パウエル」500号写真(横浜)

年代不明:「フェイク・デス」交通事故の写真(ギャラリー山口)

2011年:「日本の惨禍シリーズ」 東日本大震災、東京大空襲、東京裁判、人肉事件の死体写真

これらは一般的な写真家の作品とは異なります。

AIが生む画像は必ずしも現実を写していません。むしろ、チューリングが提唱した「機械が考える世界」に近い、不思議な数学的構造を持っています。

AIの基盤であるニューラルネットワークは1980年代後半から発展し、2000年代には「ディープラーニング」が登場。AIは画像・音声・言語などの分野で劇的に進化しました。

経済と時代背景も無関係ではありません。1985年の「プラザ合意」により、日本は円高・輸出減少・長期不況に陥りました。1991年にはソ連が崩壊し、アメリカの一国支配が始まります。グローバリズムが進み、1995年のWindows95登場でパソコンが一般に普及しました。

2016年にはトランプが大統領に。シリコンバレーのピーター・ティールが共和党支持に回り、IT業界と政治の結びつきが深まりました。

翌2017年にはAIの基盤「Transformer」が開発され、GPTシリーズが登場。これがChatGPTへとつながります。2022年、ChatGPTの公開により生成AIは実用段階に入り、私もAIを使った作品「ウクライナのひまわりと復興の夢」を発表しました(高円寺プラトー・ギャラリー)。

この作品「クライナのひまわりと復興の夢」は、抽象美術の否定を目指しました。抽象美術というのは、ユダヤ人たちが、偶像崇拝の禁止という旧約聖書の戒律との関係のなかから生み出したものです。しかも百年前の1920年代の芸術運動です。この過去の抽象美術をなぞって、アメリカ抽象表現主義の運動が、コスースのコンセプチュアル・アートが終わった後に、古くさい、しかもご都合主義の抽象美術の焼き直しが、蔓延することに怒りを覚えるのです。

近代というのは水平運動であったのですが、1975年の英米のベトナム戦争により敗北して、文明の終焉が起きて、奇妙なグローバリズムが50年から80年にわたってつづいたのです。

トランプ大統領が2期目に就任して、再びアメリカ帝国主義が復活して、今日は再び垂直運動のアイオーンが甦って、具象画の時代が復権したと私は考えるのです。つまり、抽象美術というのは、近代という時代特有のものであったと思うのです。

私の制作の手本は、アメリカのジョセフ・コスースのコンセプチュアル・アートです。私は言語を使って、AIの理念を可視化しようとしています。筆も絵具も使わず、しかし言語を使ってプリンタ出力という形で、新しい「具象絵画」を探求しているのです。それで《AI理念》というシリーズを作っています。これはAIという見えない存在を、具象や色彩で「形」にしようとする試みです。機械が描く絵が具象画であるという面白さなのです。

前にも述べたように、初めの「フロア・イベント」の作品が、ジョン・ケージの影響を受けて、言語での楽譜であったことを、今日の生成AIの言語での指示によって画像を生成すると言うシステムは、同じ事のようにジョン・ケージの方法をくり返しているのです。z

だから私は生成AIの方法に、今日の文明の進み方を見たのです。AIに対する不信感を感じる美術関係者の気持ちは分かるのですが、しかし手描きに過剰な信頼感を見る人たちの態度は、私には日本の迷信のように見えるのです。

私はサイゼリヤの安価で一流のお料理を高く評価します。サイゼリヤのお料理は、卵の目玉焼きまで含めて、手作りではないのです。今日の日本の現代アートは、手作りにこだわるお料理のようなもので、迷信ではないでしょうか?

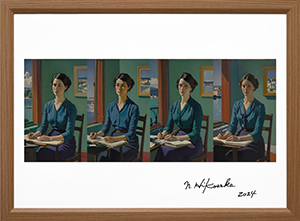

「日本美人・愛子」(2024年/永井画廊)。(クリックで拡大) |

|

|

「ゾンビ・A」(2024年/永井画廊)。(クリックで拡大) |

|

|

「逆転する文明の教師」(2024年/サロン・ド・路地と人)。(クリックで拡大) |

|

|

「立つ人」(2025年/コンテンポラリートーキョー)。(クリックで拡大) |

|

|

「三筆おばあちゃん」(2025年/ギャラリー十二社ハイデ) 私はお婆さん子でした。母親が働いていたので、祖母に育てられたのです。昔の女性は、今の強さとは違いますが、ある強さがありました。(クリックで拡大) |

|

|

「逆転する文明の教師」(2024年/自費出版) 生成AIによる作品集をZINEのかたちで自費出版しました。この作品集では、生成AIによる美術とは何か? それを葛飾北斎の「北斎漫画」であると書いています。そんなことはインチキだと思うでしょうが、読んでくれれば納得してもらえる論理を書いています。(クリックで拡大) |

|

|

「ゾンビ美術と美女絵画」(2024年/自費出版) このZINEでは、人類史の美術作品を整理して、ホワイト・アート、ピンク・アート、ブラック・アートの3種類にまとめたのです。(クリックで拡大) |

|

|

次回のコラムは五味彬さんです。

(2025年7月28日更新)

|