●戦後復興から高度経済成長のなかで

あらかじめお断りしておきますが、私は写真を生業とする者ではありません。あえて言うならば、現代美術の文脈で写真と向き合ってきました。私は写真に限らず、私が制作したものに手の跡や個人的な情緒性が反映されることに抵抗を感じています。

1950年生まれの私は戦後復興から高度経済成長期のなかで、少年~青年期を過ごしました。この時代、暮らしの中にあった職人の手仕事は、次々と大量生産の工業製品に取って代わられていきました。そんな中で、手作りのものは「時代遅れで、洗練されていない」という美意識が刷り込まれたように思います。

そして、大量消費時代の徒花とも言えるポップアートを知り、ことにウォーホルの「私は機械になりたい」という言葉には共感を覚えました。

●「自己表現」でなく

学生運動が失速し始めた1970年、私は京都市立芸術大学のデザイン専攻に入学しました。絵画ではなくデザイン専攻を選んだのは、いわゆる「自己表現」と距離をとりたかったからです。

入学後間もなく「第10回日本国際美術展〈人間と物質〉」に衝撃を受ました。造形行為を「自己の内面表現」から切り離し、生きた現実-人間と物質の関係-を露わにするコンセプチュアルアートや「もの派」の作品に惹かれました。その一方で、ウィーン工房の流れを汲むデザイン専攻では写真や印刷実習は3年次までお預けで、1、2年次は手仕事ばかりで、私にとっては気が乗らないものでした(にもかかわらず、専攻科まで残してくれた先生方の寛容さには今も感謝しています)。

そんなわけで、芸大改革の一環として設置された「構想設計教室」に入り浸るようになり、そこで友人から写真やシルクスクリーンの技法を学びました。手の痕跡を抑え、アウラを拒むこれらの技法は、まさに私が求めているものでした。

●写真というメディアの特性

写真を始めた当初はストリートスナップを撮って『カメラ毎日』の「アルバム’72」に投稿したりしましたが、いつも不採用。

「untitled」(1972年)。(クリックで拡大) |

|

|

途方に暮れているなかで知ったのが、ベルント&ヒラ・ベッヒャー夫妻の「匿名的彫刻-工業的建築物のタイポロジー」です。溶鉱炉や給水塔などの産業建造物を同じ光の条件、同じアングルで撮影し、グリッド状に並べるという、クールな表現に魅了されました。

私が最初に試みたのは「7枚の新聞紙」という作品です。

「7枚の新聞紙」(1974年/大阪・信濃橋画廊)。(クリックで拡大) |

|

|

同じ日の新聞を7部買い、それぞれを同じ条件で撮影し、原寸大にプリントしました。掲載されている記事はまったく同じものですが、よく見るとインクの汚れなどが異なっており、1枚ずつが個別の物質であることが分かります。また、同じ新聞紙を撮影条件とプリントサイズを変えたものと対にして展示しました。これにより写真というメディアの特性を露わにしたいと思いました。

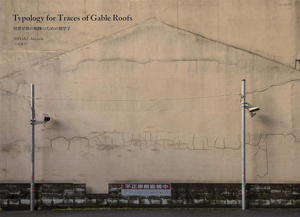

●切妻屋根の痕跡のための類型学

ここ数年は京都で、町屋が解体された後に、隣家の壁面に残る屋根の痕跡を撮影しています。通りに面して、狭い間口を並べる、京町屋の名残です。

切妻屋根の痕跡のための類型学シリーズ(2018年-)。(クリックで拡大) |

|

|

私はこれを「切妻屋根の痕跡のための類型学」として、パースペクティブを排し、真正面から複写するように撮影しています。廃墟趣味やノスタルジーとして見られることを避けるため、可能な限り、即物的に捉えたいと思っています。これらを写真集としてまとめたものを、2020年に赤々舎より出版しました。

『Typology for Traces of Gable Roofs 切妻屋根の痕跡のための類型学』(2020年/赤々舎)。(クリックで拡大) |

|

|

●絵空事(ハルシネーション)

そして2023年、画像生成AIに出会いました。「Image to Image」の手法で、街角で撮った写真を元にAIに画像生成させてみました。AIは、ネットを通して収集した数億といわれる膨大な量の画像データセットを学習し、ノイズの中から画像を生成します。画像データセットにはよく知られた絵画や写真に加えて、ネットユーザーが「いいね」を期待してアップしたものが、ごった煮状態にあります。

私が撮った写真がAIによって解析され、膨大な学習データに基づいて再生されることで、私の個人的嗜好性が薄められ、ある意味で匿名化、ひいては普遍化されるのではないかと期待しました。

絵空事_03a.jpg。素材写真(2024年)。(クリックで拡大) |

|

|

実際にやってみると、まだ成長過程にあるAIはハルシネーションにまみれたトンデモ画像を描き出してくれました。私はこの違和感と既視感にすっかりハマってしまいました。

絵空事_03b.jpg。素材写真を元にAIが生成した画像(2024年/京都・同時代ギャラリー)。(クリックで拡大) |

|

|

●AI時代のタイポロジー

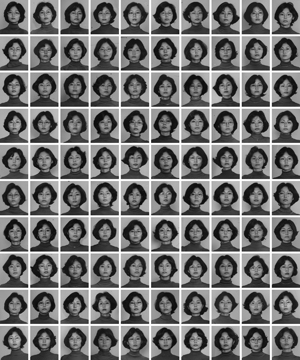

私はAIの実用面よりも、その背後にあるニューラルネットワークに関心があります。最近、取り組んだのが、「ミトコンドリア・イブの娘たち」と題したシリーズです。

現代人の遺伝的起源は、16万年前のアフリカにいた1人の女性、いわゆる「ミトコンドリア・イブ」に遡るという説があります。この遺伝のプロセスは、生成AIによる「ディープラーニング」の構造にどこか似ているように思います。言い換えれば、ミトコンドリア・イブという入力層の情報が、何千もの中間層を通って、出力層で現代人を生成する構造です。

20歳の時の私の証明写真からAIがプロンプトを導きだし、そのプロンプトに基づいて100点のポートレートを生成しました。当時の私の髪型のせいか、AIは私を女性と判断したようで、でき上がったものはすべて「娘」でした。彼女たちは姉妹のように、よく似ていますが、髪型も目線も表情も微妙に異なり、同じ人物は2人といません。生成AIによるタイポロジーといってもいいでしょうか。

「ミトコンドリア・イブの娘たち」展示風景(2025年/ 京都・galerie16)。(クリックで拡大) |

|

「ミトコンドリア・イブの娘たち」(2025年/京都・galerie16)。(クリックで拡大) |

B0サイズに拡大プリントしたものを眺めていると、それぞれ人格を持っているように思えてきます。これらに囲まれていると、禁断の領域に踏み込んでしまったかのような薄気味悪さを感じました。

次回のコラムは彦坂尚嘉さんの予定です。

(2025年6月9日更新) |