●香港から日本のグラフィックを学ぶ

2017年、私は出身地の香港から来日した。外国人がいない日本のデザイン事務所に入社し、日本のグラフィックデザインについて学び始めた。言語、考え方、習慣など、日々たくさんの違いに刺激を受け、それまでにない体験をした。

歴史的に、香港は新しい都市であり、西洋の商業的なアプローチや理系的な考え方が強調されることが多く、機能性や効率性を重視する傾向がある。私がビジュアルコミュニケーションを専攻していた大学では「デザインは課題解決である」というデザイン観のもと、情報、データ、知識を素早く簡単に表現するためのインフォグラフィックスや、サービスを提供するための仕組みのデザインがカリキュラムの中心となっていた。

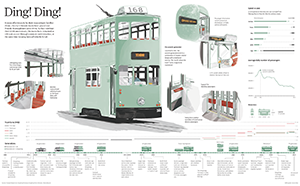

大学生の頃から数年間、同級生の紹介を受けて新聞社のデザイン部門で働いた。デザイナーの仕事はニュースに基づいたデータとテキストを図表、地図、挿絵やインフォグラフィックなどに視覚化することだったので、情報をまとめる力と伝達の効率性が重要視された。学校での勉強も含め、「デザインとは知識とロジックで設計すること」だと認識していた。(クリックで拡大) |

|

(クリックで拡大) |

一方、日本のデザインは伝統文化に根ざしていて、伝統的な美意識が現代でも影響力をもち、感覚的な表現を重視する傾向が強いように思う。日本語という言語も、繊細で遠回しなニュアンスを伝えやすく、感覚的な表現が得意だと感じる。英語や広東語を話す香港では、より直接的で理論的なコミュニケーションが求められることが多い。そのため「雰囲気で話す」こともある日本語の、人の想像力を掻き立て、コミュニケーションの可能性を広げる性質に驚いた。

私がこれまで経験してきたグラフィックデザインにおいては、規則性が重視されることがほとんどだった。ここ日本では、例えばそれがグリッドを無視していても、そこに点があることが心地よければ、それが良いデザインとして成立することがある。そこにはルールに捉われない柔軟さがあり、1つの出発点から発想を広げたバリエーションがあり、感性があると感じた。

デザインを通して体験したこれらの違いは、ベースとなっている理性や感性、ルールの違いであると思う。異なる感性について考えたとき、文化的差異に対する個人の感覚の変化を定義する「異文化感受性」という概念に出会った。「異文化感受性」の発達プロセスには段階があり、多様な文化を体験することで、自分の中の「自己」という経験が拡大され、異なる世界観の間を往来し、異なる文脈を統合することが可能になる…。

私は、日本に来て暮らし、デザインすることを通して、これまで知らなかった自由と可能性を感じ、感受性の世界が広がった。文化的な多様性が個人の感受性、そしてデザインに与える豊かさと価値についても深く考えさせられた。そうすることで、複数の文化を自分の中で共存させたり、感覚を切り替えたり、異なる思考を保持しながらデザインできるようになってきたように思う。言語や文化的障壁を取り払い、概念を共有する空間に入り、さまざまなメディアの可能性を実験的に探ることによって、デザインの境界線が広げられると感じている。

現代のデザインシーンでも、分野にとらわれなくなってきたからこそ「異文化感受性」を育むデザイナーが重要な役割を担ってきている。私はグラフィックデザインから学んだことを軸としながら、これからもグローバルな視点を持って、多様なクリエイションをしていきたいと思っている。

●柔軟性も実験性も高まったデザイン

日本に来てから手がけたデザインには、昔と比べて柔軟性も実験性も高まったように感じる。

展覧会の宣伝美術(「JEWEL BOX vol.004 硝子と宝石」/2022年)(クリックで拡大)。(クリックで拡大) |

|

(クリックで拡大)。 |

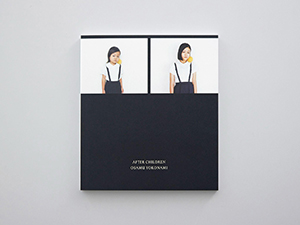

写真集の装丁と、刊行記念写真展の宣伝美術(横浪修《AFTER CHILDREN》/2022年)。(クリックで拡大) |

|

(クリックで拡大)。 |

飲食店のブランディングと空間デザイン(「SOLO UDON HONG KONG」/2022年)。(クリックで拡大)。 |

|

(クリックで拡大)

。 |

展覧会の宣伝美術と空間デザイン(「クリスタライン 宝石と琥珀糖」/2023年)。(クリックで拡大) |

|

(クリックで拡大) |

物販イベントの宣伝美術と什器製作(「WITH MY BAG」/2024年)(2024年)。(クリックで拡大) |

|

(クリックで拡大) |

それぞれ独自のスタイルを持ちながらも、ジャンルを横断してコミュニケーションの可能性を模索し続けているクリエイターはとても参考になった。Eileen Gray、Sheung Yiu、Koenraad Debobbeleer、Faye Toogood、Rondade、Sophie Calle、Bruno Munari、OK-RMなど、時代や国籍に関係なく、分野を問わず自身の境界線を広げる創作に共感する。(クリックで拡大) |

|

|

(2024年8月14日更新)

|