●フォントのデザイナー

みなさんは今このページに表示されている文字(フォント)が、人の手によって1文字1文字作られていることをご存知でしょうか。そして、これらの文字がどのように作られているかをご覧になったことはありますか。

文字は、古くは活字から、写植書体、そしてデジタルフォントと、姿を変えながらタイポグラフィに寄り添ってきました。

私はフォントを作るデザイナーとして仕事をしています。日々、コンピュータを使い、デジタルフォントを作っています。数ヶ月の短いスパンでフォントをデザインすることもあれば、数年かけて1つのフォントを作ることもあります。なかでも日本語書体は収録されている文字数が多く、どうしても作るのに時間がかかります。これをもし手描きですべて作っていたとしたら…。

●写植時代に訪れた変革期

時代を遡って1970年代、ナールとゴナという革新的な写植書体が世の中に姿を現しました。今でも街のあちらこちらで使われている、これらの書体です。

図版1~4:今でも街で見られるナールとゴナ。写真はナール書体。(クリックで拡大) |

|

ナール書体。(クリックで拡大) |

ナール書体。(クリックで拡大) |

|

ゴナ書体。(クリックで拡大) |

日常に溶け込んでいるこの2つの書体は、書体デザイナーの中村征宏さんによって生み出されました。

写植書体は、写真植字機によって印字される文字です。デジタルフォントが主流になった今となっては、なかなかデザインの場で目にすることはありませんが、日本のデザイン業界を支えてきた大事な技術の1つです。

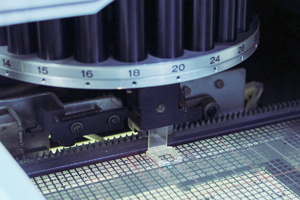

図版5:写植機とナールの文字盤。設置されたレンズによって、印画紙にさまざまな大きさの文字を焼き付けていく。(クリックで拡大)

|

|

|

写植で使われる文字盤をつくるための大元のデザインは、原字(げんじ)と言われます。原字は、面相筆やロットリングなどを使って、すべて手で描かれています。

図版6:中村さんによるナールの原字。(クリックで拡大) |

|

|

正方形の中に描かれた文字を見ると、中学生のときに美術でレタリングの教科書を見ながら、一生懸命明朝体やゴシック体の文字を描き写していたことを思い出します。あの頃の自分は、まさか世の中で使われている文字が人の手によって作られていたなんて思いもしませんでした。そして、人の手でこのようにしなやかで精密で、美しいものが描けることも。

以前、中村さんに制作当時のお話を伺ったことがあります。ナールのデザインは当時のデザイン業界において非常に斬新なものでした。あんなに字を崩してもいいのか、という批判的な意見もあったそうです。けれど、50年経った今でもそれらの文字はまだまだ目にすることができ、中村さんが世の中に投じた一石は、今や我々の生活に溶け込んでいるのです。

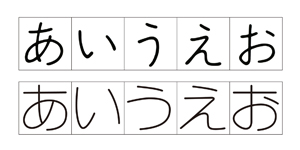

図版7:当時よく使われていたデザインの書体(上段)と、中村さんのデザインしたナール(下段)。(クリックで拡大) |

|

|

●クリエイティブの過程

新しいデザインを生み出すときに、あまり人の目を意識してしまうと萎縮してできないし、飛び跳ねすぎたデザインになってはいけない。あまりにも変えると人はすごい抵抗を感じるのだなと実感したとおっしゃっていました。だから、部分部分に新しいエッセンスを加えることで受け入れてもらえる。今となっては当然のように多くの人が受け入れているものには、その背景に多くの挑戦が存在し、現在のかたちに至るまでに費やされた技術や時間は計り知れません。

文字は日常的に使われるもので、人の目には慣れというものがあります。見慣れた文字に新しさを加えて、ちょうど良い塩梅の「新しい」フォントを作り出すことは難しい。その塩梅がちょうど良かったのかどうかは、実際に世の中にフォントが出て、世の中に浸透するまでの数年、あるいは十年単位で見ていく必要があります。

図版8:当時の制作の様子を再現する中村征宏さん。(クリックで拡大) |

|

|

●文字に込められたエネルギー

原字は1つのセットで約5,800字あります。ナールの制作期間はおよそ21ヶ月、ゴナは修正を含めておよそ17ヶ月制作にかかったそうです。首の疲労が激しいため、1ヶ月400字のペースで描き上げては3日間ほど体を水平にして回復に努め、そして次の1ヶ月を始めるというサイクルで制作を進めていたそうです。

中村さんは「文字は精神的エネルギーのかたまり」という風に語っておられました。肉体的にも精神的にも消耗して生み出された文字は、まさにデザイナーのエネルギーそのもの。デジタルの世界で文字を作る私も、そのようにして丁寧に、1つひとつの文字に向き合う必要性を中村さんから学びました。

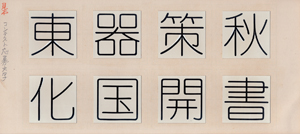

最後に、中村さんの描かれたゴナの原字をご覧いただいて、私のコラムを終えたいと思います。

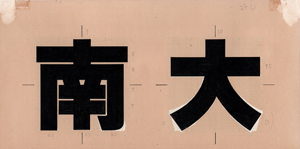

図版9:ゴナUの原字。白い部分はアニメカラー(不透明な水性塗料)。(クリックで拡大) |

|

|

漢字を制作していく上で基本となる文字の1つの「大」。このハライ部分に注目してみると、何度もアニメカラーのホワイトで修正されていることが分かります。

このハライ1つへのこだわりに、書体デザインに限らず、あらゆるクリエイティブな分野に通ずる真髄が潜んでいると思うのです。

次回は髙木毬子さんの予定です。

(2022年6月15日更新) |