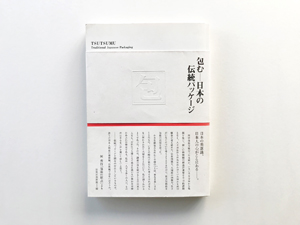

●包む ー日本の伝統パッケージ

私がグラフィックデザインの仕事に就いてから、おおよそ24年になります。その間、自身のデザインに取り組む姿勢や考えが変わるきっかけはいくつかありましたが、一番の転換期は2011年で、東日本大震災は大きな影響を受けました。当時、関西から報道やSNSより状況を目の当たりにして何もできない無力さや喪失感、失望感を感じていました。

その最中に、目黒区美術館で開催されていた「包む ー日本の伝統パッケージ」展に出会います。最初は、身近な自然素材で包まれたシンプルな造形美に魅せられていましたが、機能美を通して当時の生活や背景、考えを想像し、自ずと日本人の自然観や価値観にまで及ぶようになりました。

「伝統パッケージ」は自然素材の持ち味を的確に捉えており、自然の恵みを無駄にしないという先人の姿勢を感じます。我々は、島国ゆえの自然の脅威と共存を繰り返しながら、八百万の神信仰により、自然や動植物にすべて神の存在があると考えています。

そのような神の存在が身近でありつつも、人は神との間に見えない境界をつくっているように思えることがあります。例えば、「伝統パッケージ」で多用している白い和紙は神垂の潔白さを彷彿させ、レイアウトの「間」にも日本文化の余白の美意識からの緊張感を感じ、見えない境界を感じます。

「包む―日本の伝統パッケージ」展の図録(ビー・エヌ・エヌ新社刊、208ページ)の表紙(クリックで拡大) |

|

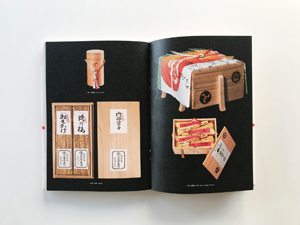

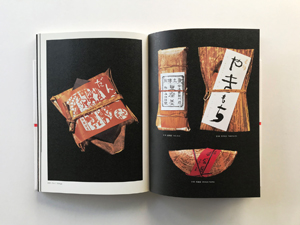

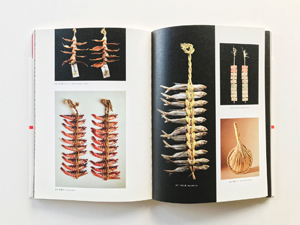

「包む―日本の伝統パッケージ」より。(クリックで拡大) |

「包む―日本の伝統パッケージ」より。(クリックで拡大) |

|

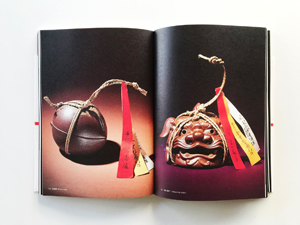

「包む―日本の伝統パッケージ」より。(クリックで拡大) |

「包む―日本の伝統パッケージ」より。(クリックで拡大) |

|

|

●YOKAI NO SHIMA

シャルル・フレジェ著『YOKAI NO SHIMA』の日本の祝祭の仮装は、エンターテイメント性が高く最初は造形のユニークさに魅せられますが、祝祭の背景には必ず神の存在があるため、ここでも何か見えない境界をつくっているように思えます。この見えない境界は、分け隔てた境目ではなく敬意や感謝も含んだ、ゆるやかな隔てを感じています。

「包む」展のコレクター、岡 秀行氏の言葉に「包むことは人間の生活すべてを考えること」があります。それをパッケージデザインとして「包むことは受け取る人を思いめぐらすこと」と解釈し、デザインの根本的な役割を示してくれているようで、震災時にデザインに抱いた失望感が和らいだことも覚えています。

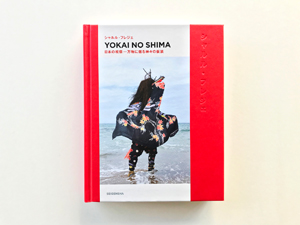

『YOKAI NO SHIMA (ヨウカイノシマ)』(シャルル・フレジェ著、青幻舎刊、256ページ)の表紙。(クリックで拡大)

|

|

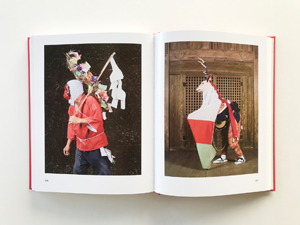

『YOKAI NO SHIMA』より。(クリックで拡大) |

『YOKAI NO SHIMA』より。(クリックで拡大) |

|

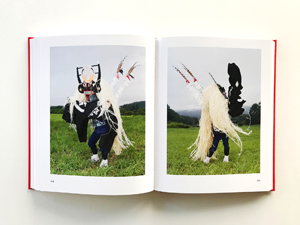

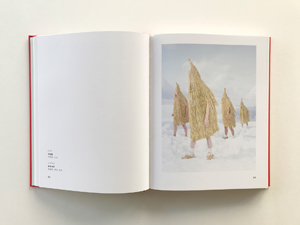

『YOKAI NO SHIMA』より。(クリックで拡大) |

これらの影響から、私は自身のデザインの中に見えない境界から感じた清らかさとコミュニケーションの原点を、いつもそっとしのばせたいと思っており「包む」書を見ては時折背筋を整えているところです。

今夏、その「包む ー日本の伝統パッケージ」展が10年ぶりに開催されています。この度も日本が大変な災難に遭っている時に開催されており、再び、我々に日本人としての原点や創造性を気づかせてくれているのかもしれません。

「包む ー日本の伝統パッケージ」展

2021年7月13日~9月5日

目黒区美術館

https://mmat.jp/

次回は原田祐馬さんの予定です。

(2021年8月23日更新) |