プロダクトのデザイナーにとって、「機能美」というのは呪いの言葉だと思うことがある。

特にエンジンや航空機、時計のムーブメントなどの純粋機能部品が機能美の象徴として掲げられる時の語り口は危険だ。しばしば見られる典型的な記述は、それらの美しさが機能の追求のみによって生じたものだと主張するものである。そこでは人の美的感覚の関与はほぼ否定され、むしろそのようなあいまいなものに頼らない方が、真の美に至ると言わんばかりの論説も見られる。

実は、このような言説のほとんどは誤解に基づくものである。対象となる製品の設計者や製作者の記録を丁寧に読み解けば、その形状は必ずしも合理性のみによって決定されてはいない。古くからある名機名品には、確かに意匠家としてのデザイナーは関わっていないかもしれないが、むしろその手書きの図面や作業工程からは、作り手の美意識が濃厚に見て取れる。

例えば機能美の象徴のように語られるボーイング747ジャンボジェット機の設計者であったジョー・サターは、回顧録の中で「威厳を持たせる意図」の存在を明言した。その観点で設計図を見てみると、あらゆるカーブがその審美的なコンセプトに沿って整えられ、その結果が他の旅客機を圧倒する荘厳さをB747に与えている。逆に、最新のコンピュータシミュレーションに基づく最適化が、必ずしも美しいと評価される結果にはならないことも、現代の航空技術者たちはよく理解している。

人の美意識の役割否定の根底には、そもそも自然物はデザイナーなど関与しなくとも美しい、という自然崇拝があるように思う。実際「生物には機能美しか存在しない」という言説はおそらく正しい。個体においても種としても、あらゆるディテールが周辺環境に適応し続け、その動的平衡状態によって生じた動植物の形態を「機能美」と呼ぶなら、生物の美しさはすべて機能美である。

しかし、工業製品の設計においてそれを目指すには、現状の人類の科学知識はあまりにも乏しく、それを総動員したところで、環境適応し続けるようなボディを設計できる見込みはほとんどない。つまり生物の美が機能の集積によるものであるとしても、それを人工物に期待するのはいささか無謀である。

このように機能美という言葉は、誤解と理想主義によって膨らんだものだ。それゆえ、ものづくりの現場においてこれを濫用することは、デザイナーの役割を矮小化したり、過剰な期待を誘導したりする危険がある。ある種の「神話」であり、作り手にとっては「呪い」にもなりうる。

だとしても、いやだからこそデザイナーたちは、神の域には至らないことを承知の上で、工学的な機能と自らの美的感覚の絶妙のバランスを求め続けてきた。そして時として、その関係が奇跡的に調和している人工物が生まれる。幸いなことに私はデザイナーとして駆け出しの頃に、そうした事例にいくつか出会った。それらは今も私のデザインの規範であり続ける。そのいくつかをここに紹介したい。

・世界に衝撃を与えたフィアット「パンダ」

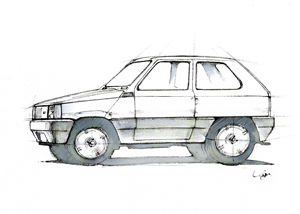

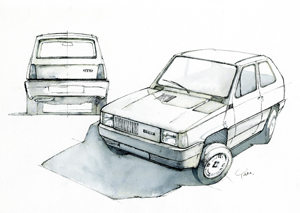

最初に紹介するのは1980年に市販された乗用車、フィアット「パンダ」。伝説的なカーデザイナーであるジョルジェット・ジウジアーロ、42歳の時の名作である。いわゆるスーパーカーブームの終焉を象徴するかのような徹底した道具性の追求によって、世界に衝撃を与えた車だ。オイルショックを乗り越えたばかりの世界に、質素で高品位の生活を高らかに宣言するものであり、同時期にブランドとして出発した無印良品などともシンクロしている。

カーデザイナーになることを夢見てスーパーカーの絵を描き殴っていた私には、このコンセプトは衝撃だった。こういう考え方もあるのかと貪るように写真を集め、記事を読んだ。装飾的デザイン要素はほとんどなく、平面ガラス、無塗装のバンパーを採用した低コストのボディ。非対称のグリルをはじめ、ベンチレーションスリットなどの機能部品がスタイリング上の重要なアクセントになっている。60年代後半から70年代に官能的なあるいは前衛的な美しい車を発表し続けていたジウジアーロの「美」に対する見識の広さを見せつけるようなデザインだった。この車を通じて私は初めて「機能美」を明瞭に意識したのかもしれない。

ジウジアーロが42歳の時にデザインしたフィアット「パンダ」(1980年)。筆者によるスケッチ(以下同)(クリックで拡大) |

|

「パンダ」は徹底した道具性を追求した。(クリックで拡大) |

・洗練の極み、「トロメオ」

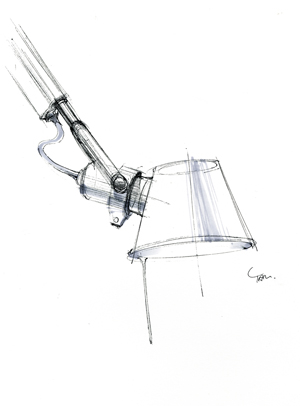

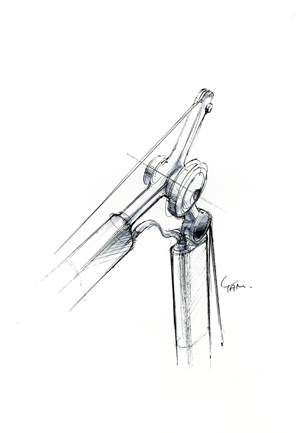

次に紹介するのは照明器具の「トロメオ」である。言うまでもなく二十世紀を代表するデザインであり、1987年に発売されて以来、世界で最も親しまれている照明器具の1つだ。妻とデザイン事務所を始めたときに最初に買った道具の1つでもある。

デスクランプとしては比較的オーソドックスな構造でありながら、それが恐ろしく洗練されている。特に感心するのは、一見すべての構造が露出しているように見えながら、ハーネスやスプリングなどの部品を巧みにアームの中に隠すことによって、幾何学的な美しさを際立たせていることだ。力学構造と製造技術を高い美意識で統合する、並外れた芸当である。

アルテミデ社のサイトによるとデザイナー名はミケーレ・デ・ルッキとジャンカルロ・ファッシーナの連名になっている。当時36歳だったルッキは、その後もたくさんの照明器具をデザインしているが、その多くはもっと詩的な存在であり、トロメオほど工学な洗練を感じさせるものはあまりない。すでに52歳のベテランエンジニアであったファッシーナと、若いルッキの出会いが産んだ奇跡的な洗練だったのかもしれない。

ルッキとファッシーナのデザインによる照明器具「トロメオ」。(クリックで拡大) |

|

力学構造と製造技術を高い美意識で統合。(クリックで拡大) |

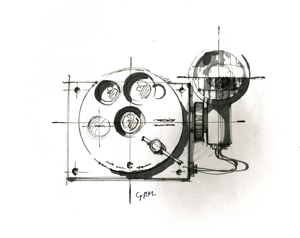

・「O-product」に込めたアンチ機能美

30歳になったばかりの私は、コンセプターの坂井直樹氏と出会って、O-productというカメラをオリンパスのためにデザインした。20,000台の限定生産ながら発売2週間で5万を超える注文が殺到した話題の商品である。多くの雑誌の表紙や巻頭を飾り、さまざまな有名人にも愛された。世界の名だたる美術館にも収蔵され、今ではコレクターアイテムにもなっている。

切削加工を施されたO-productのアルミのボディは、いかにもの機能的な風貌をしているが、実は同時期に発売された最新鋭機の中身を流用した外装デザインに過ぎない。

上記の2作品のように、装飾を廃して構造と機能を高い美意識のもとに調和させることが機能美であるとするなら、このカメラの外観に本質的な機能美は存在しない。むしろ私と坂井氏は、人々が機能的であると感じるレトロな機械要素をふんだんに引用して、このオブジェを作り上げた。そのやり方は徹底していて、当時の最先端の切削加工技術を駆使して、削り出しのボディを作り、メカニカルなレンズバリアやシャッターボタンを実装した。いうまでもなく、これらは写真の仕上がりにはほとんど寄与しない。私たちが目指したのは「機能美幻想の結晶化」だったのだ。

今にして思えば、これこそが「機能美」神話に対する反旗だったのだろう。これをデザインすることによって私は機能美の呪縛から解き放たれたのかもしれない。ここを出発点とした私の「機能と美意識の調和」へ挑戦は、より戦略的なものになっていく。

「機能美幻想の結晶化」をテーマに筆者がデザインしたオリンパスのカメラ「O-product」(クリックで拡大) |

|

|

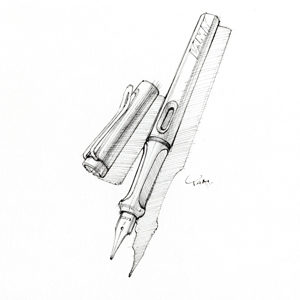

・愛すべき「サファリ」

最後にもう1つ、私が愛してやまない道具を紹介したい。ここに掲載したスケッチにも使用したLAMY Safariという万年筆である。デザイナーはウォルフガング・ファビアン。パンダと同じ1980年にリリースされた。

サファリはもともと少年少女のために開発された万年筆だったという。転がらない堅牢なボディと正しく握るためのグリップ、明瞭な構造と分解性。あらゆる細部が、分かりやすい目的意識のもとにデザインされている。教育という目標を持つことによって、万年筆というクラシックな道具が持つ官能的で少々重苦しい神話性を見事に脱却した事例と言える。

子供用に開発されたサファリはその後、世界でもっとも販売量の多い万年筆へと成長した。その軽やかなプラスチックボディは、スケッチペンとして多くのアーティストにも愛用されている。20代の私がこれに出会ったことも、幸運のひとつだったと言わざるを得ない。

筆者愛用の万年筆LAMY「Safari」。デザイナーはウォルフガング・ファビアン。教育という分かりやすい目的意識のもとにデザインされている。(クリックで拡大) |

|

|

次回は三澤 遥さんの予定です。

(2020年8月24日更新) |