|

|

小山泰介

1978年東京生まれ、東京在住。主な作品集やシリーズに、2006年「Dark Matter」、2008年 「entropix」、2009年「Rainbow Form」「Starry」、2010年「Melting Rainbows」、2011年「WIILDFFIRRRE」(非売品)などがある。現在、期間限定で新作PDF写真集「SANDWICH Textures PDF」をダウンロードパッケージ販売中。

http://www.tiskkym.com/

|

| 取材協力:アドビ システムズ 株式会社 |

Profile & Works

▲Untitled (Melt 01 / No Smoking)、2006年(写真集「entropix」収録)(クリックで拡大)

|

|

▲Untitled (Rainbow Form 7)、2009年(クリックで拡大)

|

|

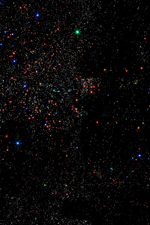

▲Untitled (Starry 09)、2009年(クリックで拡大)

|

|

▲Untitled (Melting Rainbows 034)、2010年(写真集「Melting Rainbows」収録)(クリックで拡大))

|

|

●自然がバックグラウンド

−−まず、写真家になられた経緯からお話しいただきたいと思います。どんな青年だったのでしょう。

小山:もともと、写真や美術の専門的な勉強はしたことがなく、自然に関する勉強をしていました。自然環境や生物学を勉強したくて、高校を卒業してから専門学校に通いました。それに旅行やキャンプもすごく好きだったので、そういった仕事をしようと思って勉強していたんです。そもそも高校2年生のとき、初めてインドに友達と旅行で行ったんですけど、そのときの影響もあると思います。

その頃ちょうどコニカのBiGminiが流行っていたので、小さなカメラでスナップを撮るのは、今の若い人たちがケータイで写真を撮るのとほぼ同じような感覚で、特に何か構えるわけではなく、気軽に撮っていました。そんな感じで、20代の始めの頃までは自然を学びながら、趣味で写真を撮っていました。

専門学校を卒業する頃には自然に関する仕事に就くことにも何か違和感を感じていて、あるワークショップがきっかけで知り合った人達とフリーマガジンを創刊しました。僕はデザインや編集を担当しながら写真と短い文章を書いていて、絵を描いている人や音楽をやっている人、詩を書いている人など、いろいろな人が参加していました。自分たちでお金を出し合って毎月300部作って、カフェや書店に置いてもらうという活動を5年くらい続けていました。

−−最初から写真の道を目指していたわけではないのですね。

小山:そうですね。毎月フリーマガジンを作っていく中で、表現に対する欲求がだんだん高まっていって、写真に対する興味もどんどん深まっていったんです。

写真家になりたいとは考えていなかったのですが、初めて写真で衝撃を受けたのは、森山大道さんがパルコで行った「Fragments(フラグメンツ)」という展示で、冊子は中島英樹さんがデザインされていたんですけど、あれが多分、僕が一番最初に写真に衝撃を受けた体験です。ただ、当時は写真のことには詳しくなかったし、アートを見るのが好きだったんですね。

−−森山大道さんと小山さんの作風はまったく違いますよね。

小山:全然違いますね。だから、インパクトはあったんですけど、そういう写真を撮りたいっていうのとはまた違うインパクトというか。ただ、あのときに感じたようなインパクトがあるものを、自分でも作りたいっていうのはありました。

森山大道さんは新宿を歩いて撮られていて、僕も歩くことは好きだったので、最初にちゃんと作品を撮ろうと思ったときに、まず東京を歩こうと思ったのは、森山さんの影響かもしれません。

−−東京を撮っていても、小山さんの作品は、具象なのに抽象的な感じを受けます。

小山:絵柄としての抽象を求めているというよりは、顕微鏡で細胞を覗いたときの抽象に近いと思うんですよね。そういった被写体に向かうスタンスは、自然を勉強したことがバッググラウンドとしてあると思っています。

例えば山の中を歩いていて、木々とか森の存在を感じながら、目はすごく小さな葉っぱにフォーカスしたりとかするじゃないですか。そういうマクロな状況からミクロにフォーカスしたときに、たまたま抽象性が立ち上がってくるというか。そういう感覚だと思います。

−−自然のどこに惹かれたのでしょうか。

小山:高校生の頃にインドに行った経験が大きかったと思います。インドは日本とは価値観がまったく違う世界で、人間なのかモノなのか野生なのか、分からないような感じなんですよね。街も人も自然も動物も、すべてが混沌としながら生きている状態が、自分にとってかなりインパクトがありました。

それと、キャンプは中学生の頃からしてたんですけど、自然だと思っている山でも実は誰かが手入れをしていたりとか、きれいな湖も、実は人工的なダム湖だったりする。自然という概念はそもそもすごく曖昧だなと思うんですよね。だから、人間や人工物と切り離されたところに自然があるのではなく、大きく、すべてが自然といえるのではないかと思っています。

−−人工物も自然の一部ということですね。

●デジタルカメラ世代のアーティスト

−−BiGminiを使っていた頃から今に通じる作風だったのですか。

小山:いや、旅行の時には父親から借りたニコンF90で風景を撮ったり、普段はBiGminiで景色というか身近な風景と、犬の散歩をしながら古いアパートの壁などをちょこちょこ撮ったりしていました。ただ、当時からあまり人は撮っていませんでした。

僕が一番最初に作品集を出したのは2004年6月ですが、ゼロックスの「アート・バイ・ゼロックス」というアーティスト支援制度によって作ることができました。そのときはテクスチャーのような写真や、今はほとんど撮らなくなった横位置の写真も撮っていたので、まだまだ迷いがありました。

その当時は、今から考えれば自分が本当に何を撮りたいのか分からないまま撮っていたのかもしれません。風景を撮っていても、本当はその中に一番撮りたいものがあるはずなのに、それがまだつかみきれてない状態のままシャッターを押していたというような。

その後、カメラを持って東京を歩いている時の感覚が、森や山を歩いている時の感覚に近いということに気づきました。一番大きなきっかけは、NTT出版の雑誌「Inter Communication」で東京特集を撮る機会があって、ちょうどミッドタウンなど再開発が多かった時期なので、街が更地になったり新しい建物が建設されていく様子を見ながら、東京という街自体が常に変化しているということを強烈に自覚したんです。その頃から街の中で起こっている変化の過程や、生々しさがあるものを撮りたいと思うようになりました。

2冊目の作品集「Dark Matter」の頃は写真とは何かということを考えていたのですが、アートビートパブリッシャーズから「entropix」という写真集を出す頃になって、ようやく自分が撮るべきものが見えてきた感じだと思います。

−−作品を撮りながら、いわゆる商業カメラマン的な仕事もされていたのですか。

小山:いや、ほとんどしてないですね。デザイナーの知り合いがいたので撮影の仕事をもらうことはありましたが、基本的にフリーターで写真を撮っていました(笑)。

自分の中で写真に対する考え方が変わるきっかけになったのは、2003年10月にキヤノンの「PowerShot G5」を買ったことです。500万画素の、今じゃ考えられないくらい起動も遅いカメラだったんですけど(笑)、それで写真を撮った瞬間に「ああ、これで自分の表現したいことができるな」って思ったんです。

僕は写真の専門的な勉強をしていないので、フィルムの現像や暗室に入るとかいう経験はないし、ただ写真を撮るという行為しかしていませんでした。でもデジタルカメラがあれば、プリンタを使って自分でジンのような写真集が作れるし、自分から発信できると思いました。そこからは熱中するのは早くて、半年後には知り合いのカフェで個展をさせてもらい、それをすぐ「アート・バイ・ゼロックス」で写真集としてまとめて発売しました。

−−まさにデジタルカメラ世代ですね。

小山:完全にそうだと思いますね。

▲WIILDFFIRRRE 12、2011年(写真集「WIILDFFIRRRE L/R」収録)(クリックで拡大)

|

|

▲ソニーとの共同企画で、同社のデジタルカメラ「NEX-5」を用いて撮ったパノラマ写真集も制作している

|

|

●横位置の写真は撮らない

−−以前は横位置の写真もあったということですが、最近の写真は全部縦位置ですよね。

小山:基本的にそうですね。

−−それは縦位置の方が世界観を出しやすいということですか。

小山:そうですね。写真でストーリーを語ることにまったく興味がなかったんです。そもそも文章とセットになっているような写真を撮る気がまったくなくて。文章を読みながら写真を見て感動するみたいなことに対する、疑問や反発みたいなものがあったんですよね。

それで縦も横も撮っていく中で、横のほうが物語が喚起されやすいなってことに気づいたんです。すごくドライなものを撮っていても、横位置はテレビとか映画とか、普段見ている視界に近いので、物語として読み取ってしまいやすいのではないかと。

−−なるほど。

小山:縦のほうがドライに撮れると思うし、その方が写真の読み取り方が多様になっていく。1つの答えを求めていない感覚が伝わるかなと思って、それで縦位置ばかり撮るようになったんです。

−−今でも人物は撮らないのですか。

小山:インタビュー撮影の仕事などでごくたまに撮ることはあるんですけど、作品で撮ってはいないですね。

−−人物には興味がないのですか。

小山:いえ、自然と人工物の境目の曖昧さに興味があるので、そういう意味では人間は一番身近な自然なので、本当は撮らなきゃいけないんですけど、まだ切り口を見つけられていない。いつかは撮りたいなと思っています。

−−ちなみに最新作の「Melting Rainbows」は色が鮮やかですけれど、被写体は何なのですか。

小山:「Melting Rainbows」の前に「Rainbow Form」というシリーズがありました。虹がモチーフに使われていた広告の一部分をクローズアップした写真ですけど、それをインクジェットプリンタで出力して、家のベランダに置いて、雨や雪によって写真の図像がとけたり、水分が蒸発したり、雪が積もった後に解けて水滴が残ったり、そういう状況を撮りました。

つまりプリントアウトした写真が変化していく様子を撮っているんですけど、もともと「entropix」の中にも街に貼られたポスターが溶けていくような作品があって、「Melting Rainbows」はそういった都市の中の変化や現象というものを写真化することをより追求した作品です。

−−何でもないものをクローズアップすることによって、美が見えてくることはありますが、美を切り取るというアプローチなんですか。

小山:そこはすごく難しいバランスの問題だと思うんですね。美を撮っているわけではないのですが、写真としては見る人にとって気持ちいいものであったほうがいいと思うんです。ある種の視覚的な快楽があるものとか、そういうのも多分森山さんの影響がどこかにあると思うんですけど。必ずしも美を撮っているわけではないんですけど、作品としては何か美とか強さみたいなものがあるもののほうが、自分の中でセレクトしたときに残すことが多いです。

−−単に日常から美を切り取るとか、そういう簡単な話でもないわけですね。

小山:そうですね、ただ「美を撮ってます」ということではありません。美しければ何でもいいんのかって話にもなっちゃうし。だから観察。観察して撮影する、その結果として上がってくるものに、強度を求めているんだと思います。

−−強度?

小山:写真から感じられるある種のインパクト、強さがあるものですね。そのほうが、僕が実際に撮影した対象物や状況から見る人がまったく別のものを想像したりとか、違う感覚を自分の中で喚起したりとかする可能性が残ると思うんです。

−−見る人は常に意識されてるのですか。

小山:していますね。なので、自分自身で街中を歩いていても、撮ったときの記憶とか自分の考えていたことが、ある程度なくなるまで写真を寝かすこともあります。自分が撮影した時の思念みたいなものが残っていると、本当にこの写真がいい写真なのか、自分にとって重要な写真なのかどうか、判断が曇ってくると思っていて。それがある程度抜けたときにフラットに全部の写真を見て、どの写真をピックアップするべきかを考えたい。見てくれる人は、自分にとってはすごく大切なんです。

−−アーティストの方は自分と被写体の対峙が絶対であって、結果としてそれが見てくれる人がいればOKみたいな考えもあると思うんですけども、小山さんの場合は最初から見る人を念頭に置いているということなのですか。

小山:見る人は念頭に置いているんですけど、共感は求めていません。僕が見たように見て欲しいとはあまり思ってなくて、補助線としてのステイトメントや、こうやってお話ししたりするんですけど、でも「ああ、そう見えますね」と言われるのが必ずしも正解だとは思わない。まったく違う見方が生まれることができるのが、写真の良さだと思っています。

| page 02|

|